共同通信PRワイヤー KYODO NEWS PR WIRE

【漢検50周年記念】知られざる検定の裏側を大公開!

公益財団法人日本漢字能力検定協会

公益財団法人 日本漢字能力検定協会

公益財団法人 日本漢字能力検定協会(代表理事 理事長:山崎信夫/所在地:京都市東山区/以下、当協会)は、「日本漢字能力検定」(以下、漢検)の50周年を記念し、問題作成と採点の裏側を公開する特別企画を実施しました。今回、普段は見ることができない舞台裏に潜入いただいたのは、漢字が大好きな小学5年生・久冨奏太郎さん。子ども漢検リポーターとしてお招きし、実際に問題作成・採点の一部を体験していただきました。

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202511179193-O1-2KYGVbbj】

漢検は今年で50周年!

1975年11月3日(文化の日)に第1回が実施された漢検は、今年で50周年を迎えました。第1回の受検者はわずか672名でしたが、その後多くの方々に支えられ、累計志願者数5,500万人以上※1、3歳~103歳まで※2の幅広い年齢の方に挑戦していただける検定へと成長しました。

この節目の年にあたり、漢検の問題はどのような工程で、どういったことを大切にしながら作られているのか、また年間1億問の解答をどのように採点しているのか、その裏側の様子を公開いたしました。

リポーターを務めたのは、小学5年生の久冨奏太郎さん。久冨さんは関東在住ながら、当協会が運営する「漢検 漢字博物館・図書館」(漢字ミュージアム)を目当てに京都に出掛けるほど大の漢字好き。漢検には、小学2年生での9級受検から、順を追って上の級に挑戦され、小学4年生で3級(中学校卒業程度)を取得しています。久冨さんが漢字への熱い思いを綴ったお手紙を、当協会に送ってくださったことがきっかけで、子ども漢検リポーターとしてご協力いただくこととなりました。

※1 累計志願者数は、1992年6月の財団法人日本漢字能力検定協会の設立から2025年3月末時点での数値です。

※2 最年少および最高齢の年齢は、2025年3月末時点での数値です。

検定問題ができるまで

漢検では品質の高い検定問題を提供できるよう、1問1問に対して複数名による多角的な検討・議論を重ねています。また、完成した問題はデータベースへ蓄積し、正答率などのデータとあわせて管理することで、次回以降のよりよい問題作成にも役立てています。

これまで漢検では累計40万問以上が出題されてきましたが、検討過程で出題を見合わせた問題も含めると、その数は累計100万問にものぼります。

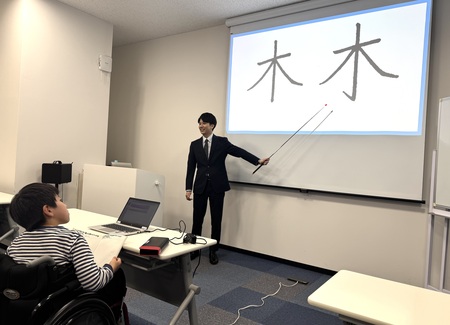

今回は模擬的に問題の検討会議を実施し、問題ができるまでの過程を久冨さんに体験いただきました。

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202511179193-O2-10s3T29P】

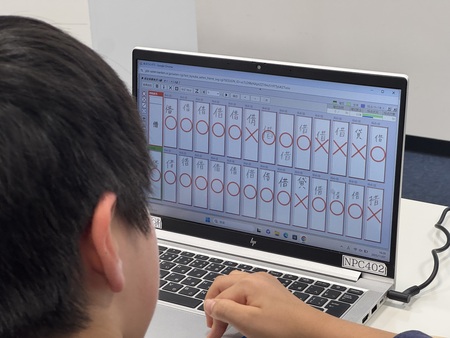

問題作成にあたっての観点

漢検では漢字の理解・運用能力を適正に測定できるよう、さまざまな観点から問題を検討しています。

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202511179193-O5-VatV4kiB】

検討会議で問題の原案を協議

問題作成の観点を学んだところで、実際の作問担当者に加え、久冨さん、普段作問にはかかわらない広報担当者を交え検討会議がスタート。検討会議では事前に共有された問題の原案に対し、参加者たちが意見を出し合います。

たとえば、5級(小学6年生修了程度)の問題原案として提出された、

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202511179193-O6-vi9sk9VU】

という問題文に対しては、「公衆電話は年々減っており、使ったことのある小学生は少ないのではないか」という意見が出されました。現役小学生である久冨さんに公衆電話の使い方の説明を受けたことがあるか聞いてみると「習ったことはない。街中でも公衆電話はあまり見ることがない。」とのこと。職員間では20代の職員が「教わったことがある」、30代の職員2名が「教わったことがない」と答えたことから、年代によって認識が異なることが推察されます。また、「公衆」という語を出題する場合「公衆トイレ」の方がより身近ではないかという意見も久冨さんから出されました。

なお実際には、災害時には安定的な通信が望め、防災教育の一環として公衆電話の使い方を説明する場もあることから、この出題文は、検定問題として「採用」されています。

一つの文をめぐる議論の深さに、久冨さんも驚いた様子。「漢検の問題作成の厳しさや細かさ、どんなことに気をつかっているかが分かって面白かった。」と感想を語ってくれました。

このように1問が出来上がるまでには多くの人による議論や検討が積み重ねられています。知見の蓄積と言葉への情熱をもって、今もなお珠玉の1問を求め続けています。

採点時の判断基準と採点方式

漢検の採点は公的資料※3に基づき「文字特有の骨組みが読み取れ、だれが見てもその字であると判断できれば、漢字の細部のとめ、はね、はらいなどの書き方によって不正解としない」という原則のもと行っています。

たとえば「木」という字の縦画の最後はとめても、はねても正解です。当協会ではこのような細かな判断基準を漢字一文字一文字に設定しています。

当協会が1年間で採点する解答数は1億問以上。これまでには累計50億問もの解答を採点してきました。この膨大な量の解答に対して高品質な採点を実現するため、二人の採点者が同じ問題に対して別々に判定を行い、両者の判定が一致した場合のみ採点結果を確定させます。もし一致しない場合は、更に別の採点者が判定を行うことで正確な採点を行っています。

※3 内閣告示「常用漢字表」の「(付)字体についての解説」、文化審議会国語分科会報告「常用漢字表の字体・字形に関する指針」など

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202511179193-O3-J1fDwiYm】

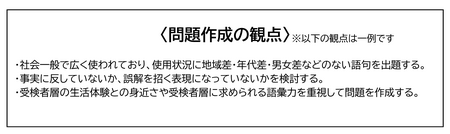

採点に挑戦

採点時の判断基準が分かったところで、久冨さんも実際に採点にチャレンジ。挑戦する採点画面には実際の採点現場と同様に、1問ごとに切り出された解答画像がずらりと並びます。このように、同じ問題に対する複数の受検者の回答を横並びで表示させることで、見落としを防ぎながら効率のよい採点を実現しています。

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202511179193-O4-ZW39Dj19】

採点画面に映った「借」の文字は、「借」が「貸」になっていたり、右下の「日」が「月」になっていたりと、間違い方もさまざま。間違いとするか正解とするか曖昧な書き方の字には久冨さんも頭を悩ませます。

漢検7級(小学校4年生修了程度)の「借」を50問採点した結果、協会の基準通りに採点できたのは47問。久冨さんは悔しそうな表情を浮かべますが、採点歴10年以上の漢検職員は「初めてでここまで正確に採点できるのはすごいです」と語ります。

改めて一字ずつ解答を確認し終えた久冨さんは「字ごとに細かく気にするところがたくさんあって、難しかった」と感想を述べてくれました。

このように当協会ではひとつひとつの解答に真摯に向き合い、細部にわたる基準の徹底と複数人によるチェック体制をとることで、公正で正確な採点を行っています。

当協会の今後に向けて

当協会は、漢字を単なる知識として覚えるだけでなく、漢検を通じて日々の生活や学びの中で「今すぐ使える力」として身につけていただけるよう、受検者の成長段階や、漢字以外の学習内容にまで考慮した問題作成を行ってきました。そしてその力を正しく評価するため、一字一字に向き合い、採点を行っています。

50周年を迎えた今、次の50年に向け、これからもすべての人の学びを支え続ける存在として、漢字・日本語の発展に寄与してまいります。

漢検HPでも情報公開中!

問題作成と採点の裏側を特別公開した今回の企画については以下ページにてもご紹介しています。

◇問題作成編

https://www.kanken.or.jp/kanken/fun/kanken-development.html

◇採点編

https://www.kanken.or.jp/kanken/fun/kanken-scoring.html

参考 | 漢検協会50周年特別企画のご紹介

◇漢検50周年特設サイト

50周年特設サイト | 公益財団法人 日本漢字能力検定協会

◇歴代の戦隊名、漢字で書ける?「スーパー戦隊シリーズ」と50周年コラボレーション!

スーパー戦隊 × 漢検「スーパー戦隊 漢字検定」

◇危機「一髪」じゃないの?「黒ひげ危機一発」と50周年コラボレーション!

黒ひげ危機一発 × 漢検「黒ひげ危機一発 漢字検定」

◇『鬼滅の刃』を表す漢字一字はなに?400字以上の中から「鬼滅の漢字」第1位が決定!

「鬼滅の漢字」『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』×日本漢字能力検定協会

◇サッカー日本代表を共に応援しよう!「全力蹴球プロジェクト」始動!

日本サッカー協会 × 漢検「全力蹴球プロジェクト」

◇実際のニュースが漢検風の書き取り問題に!?毎週配信「ニュースで漢字ドリル」

朝日小学生新聞×漢検「ニュースで漢字ドリル」

◇段位が復活?「復刻版漢検」

50年前にタイム・トラベる?「復刻版漢検」

問題の検討会議の様子

字形の解説をする協会職員

「借」の採点体験

プレスリリースURL

https://kyodonewsprwire.jp/release/202511179193

本プレスリリースは発表元が入力した原稿をそのまま掲載しております。詳細は上記URLを参照下さい。また、プレスリリースへのお問い合わせは発表元に直接お願いいたします。