共同通信PRワイヤー KYODO NEWS PR WIRE

電通も参画するホルモンハグプロジェクトが「性ホルモンによる心身への健康影響に関する調査」を実施

株式会社電通

2025年10月17日

株式会社 電 通

株式会社電通(本社:東京都港区、代表取締役 社長執行役員:佐野 傑)において、フェムテックを女性のみならず社会全体に関係するものとして捉え、さまざまな取り組みを推進する社内横断組織「Femtech and BEYOND.」が参画する「ホルモンハグプロジェクト」※は、全国の15~69歳の男女1200人を対象に性ホルモンによる心身への健康影響について調査(以下、「本調査」)を実施しました。

本調査は、ライフステージに応じて心身の変化を促す体内物質である性ホルモンによる健康影響を、全ての性年代に関わる社会全体で向き合うべき課題であると捉え、その実態を明らかにすることを目的としています。本調査から得られた主なファインディングスは次のとおりです。

【主なファインディングス】

① 自分の「性ホルモンの変化による心身の不調」を理解してほしい相手は「パートナーや配偶者」(50.1%)と「社会全体」(48.3%)。

② 10代の62.0%が「思春期のイライラや精神の不安定」を実感。思春期の心身の不調について話を聞いたり、日常的に話題にしたい相手のトップ3は、「親」(36.0%)、「親しい友達」(35.0%)、「SNS」(31.0%)。

③ 56.0%の女性が「性ホルモンの変化や乱れ」による体の不調を感じている。また、56.8%の女性が「企業としてサポート体制を整えてほしい」と考えている。実際に「半休や全休」「勤務時間の調整」を利用した人は10%以下にとどまる。

④ 自分の体の不調の原因に「性ホルモンの変化や乱れ」が関係していると思った男性は30.5%。また、「性ホルモンの変化による心身の不調」について、自分以外の人のしんどさ・つらさも理解したいと考える男性は41.0%。一方、女性は64.0%にも上り、男性との間に20ポイント以上の開きがある。

⑤ 「性ホルモン」を学ぶ機会を増やすべきと考える人は54.3%、年代別では10代(66.0%)が最も高い。「性ホルモンの変化による不調」について教育課程の中で正しい知識を教えるべきだと考える人は、年代別では10代(71.5%)が最も高く、とりわけ10代女性(81.0%)が突出している。

注)本調査における構成比(%)は小数点第2位以下を四捨五入しているため、合計しても100%にならない場合があります。

【各ファインディングスの詳細】

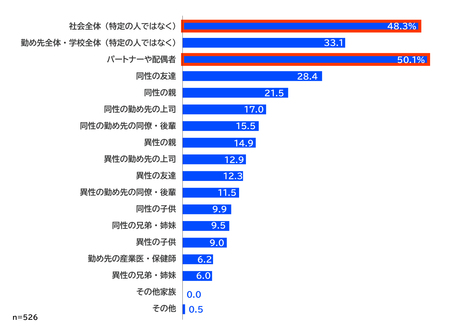

① 自分の「性ホルモンの変化による心身の不調」を理解してほしい相手は「パートナーや配偶者」(50.1%)と「社会全体」(48.3%)。

・「性ホルモンの変化による心身の不調」が起きたときに、理解してほしい相手は、「パートナーや配偶者」(50.1%)が最も高く、「社会全体」(48.3%)が続く。【図表1】

【図表1】

Q. あなたは「性ホルモンの変化による心身の不調」が起きたときに、どなたに自分の不調を理解してもらいたいですか。(複数回答)

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202510167252-O3-8zp8i2gF】

※n数は、設問「あなた自身に『性ホルモンの変化による心身の不調』が起きたとき、それぞれの項目に対してあなたのお考えにどの程度あてはまるかお選びください。」にて、項目「『性ホルモンの変化による心身の不調』による自分のしんどさ・つらさを周りの人に理解されたい」に「あてはまる」「ややあてはまる」を回答した人の合計。

② 10代の62.0%が「思春期のイライラや精神の不安定」を実感。思春期の心身の不調について話を聞い

たり、日常的に話題にしたい相手のトップ3は、「親」(36.0%)、「親しい友達」(35.0%)、「SNS」(31.0%)。

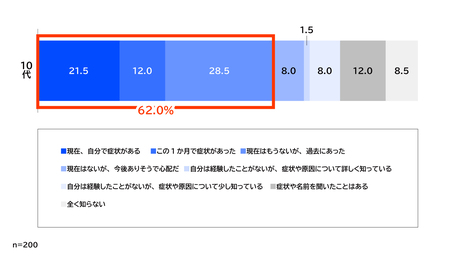

・「思春期のイライラや精神の不安定」の症状を経験した10代は62.0%。【図表2】

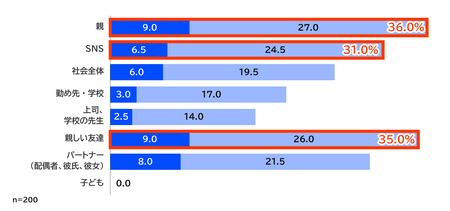

・10代が「性ホルモンの変化による心身の不調」について発言したり・話を聞いたり、日常的に話題にしたい相手は、「親」が36.0%で最も高い。次いで、「親しい友達」が35.0%、「SNS」が31.0%。【図表3】

【図表2】

Q. 下記の諸症状について、お伺いします。それぞれの項目に最もあてはまるものをお選びください。

選択肢「思春期のイライラ、精神の不安定」

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202510167252-O4-88b4kj32】

【図表3】

Q. あなたは下記それぞれの場所や話し相手において、「性ホルモンの変化による心身の不調」について発言したり・話を聞いたり、日常的に話題にしたいと思いますか。(各項目のTOP2)

※「発言したり・話を聞いたり、日常の会話で話題にしたい」「やや発言したり・話を聞いたり、日常の会話で話題にしたい」の合計。【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202510167252-O5-UPZC39W9】

③ 56.0%の女性が「性ホルモンの変化や乱れ」による体の不調を感じている。また、56.8%の女性が「企業としてサポート体制を整えてほしい」と考えている。実際に「半休や全休」「勤務時間の調整」を利用した人は10%以下にとどまる。

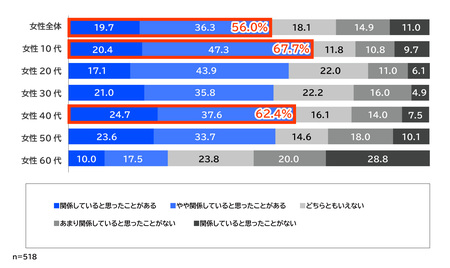

・「性ホルモンの変化や乱れ」が関係している体の不調を感じている女性は56.0%。年代別で10代女性は67.7%と最も高く、次いで40代女性が62.4%で、思春期や更年期といった性ホルモンの変化が起こる年代が高い傾向。【図表4】

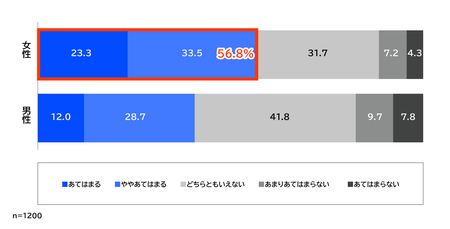

・「性ホルモンの変化による心身の不調を企業としてサポート体制を整えてほしい」女性は56.8%。【図表5】

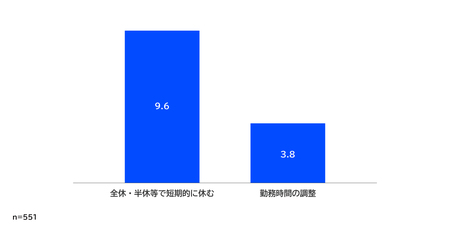

・「性ホルモンの変化による心身の不調」によって全休・半休等で短期的に休んだことがある女性は9.6%。勤務時間の調整をしたことがある女性は3.8%。【図表6】

【図表4】

Q. あなたが最近6ヶ月以内に感じた体の不調の原因が「性ホルモンの変化や乱れ」が関係していると思ったことはありますか。あてはまる程度をお選びください。

※「関係していると思ったことがある」「やや関係していると思ったことがある」の合計。

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202510167252-O13-PbNSLHg0】

※ n数は、 設問「あなたは、最近6ヶ月以内に以下の不調や変化を感じましたか。あてはまるものをすべてお選びください。」に対して「あてはまるものはない」を選択しなかった女性。

【図表5】

Q. 「性ホルモンの変化による心身の不調」を企業としてサポート体制を整えてほしい(休暇等)。

※「あてはまる」「ややあてはまる」の合計。

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202510167252-O7-6ZK4AQ1f】

【図表6】

Q. あなたは「性ホルモンの変化による心身の不調」によって「休職・離職・異動・勤務時間の調整」をしたことがありますか。あてはまるものをお選びください。(複数回答)【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202510167252-O8-5rVZZQlA】

※n数は、設問「あなたは『性ホルモンの変化による心身の不調』によって『仕事のパフォーマンスが落ちた』等支障を感じたことはありますか。(フルタイム、パートタイム、アルバイト等の働き方は不問です)」に対して「感じたことがある」「やや感じたことがある」と回答した女性。

④ 自分の体の不調の原因に「性ホルモンの変化や乱れ」が関係していると思った男性は30.5%。また、

「性ホルモンの変化による心身の不調」について、自分以外の人のしんどさ・つらさも理解したいと

考える男性は41.0%。一方、女性は64.0%にも上り、男性との間に20ポイント以上の開きがある。

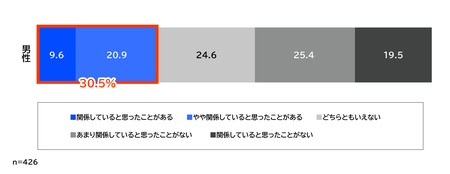

・最近6ヶ月以内に感じた体の不調の原因が「性ホルモンの変化や乱れ」が関係していると思った男性は30.5%。【図表7】

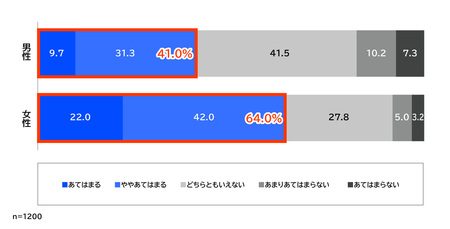

・「性ホルモンの変化による心身の不調」について、自分以外の人のしんどさ・つらさも理解したい男性は41.0%で、女性(64.0%)と20ポイント以上差がある。【図表8】

【図表7】

Q. あなたが最近6ヶ月以内に感じた体の不調の原因が「性ホルモンの変化や乱れ」が関係していると思ったことはありますか。あてはまる程度をお選びください。

※「関係していると思ったことがある」「やや関係していると思ったことがある」の合計。

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202510167252-O14-b581dcdc】

※n数は、 設問「あなたは、最近6ヶ月以内に以下の不調や変化を感じましたか。あてはまるものをすべてお選びください。」に対して「あてはまるものがない」を選択しなかった男性。

【図表8】

Q. あなた自身に「性ホルモンの変化による心身の不調」が起きたとき、それぞれの項目に対してあなたのお考えにどの程度あてはまるかお選びください。※まだ経験がない方は想像してお答えください。

選択肢「『性ホルモンの変化による心身の不調』による自分以外の人のしんどさ・つらさも理解したい」

※「あてはまる」「ややあてはまる」の合計。

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202510167252-O15-s80Lwc94】

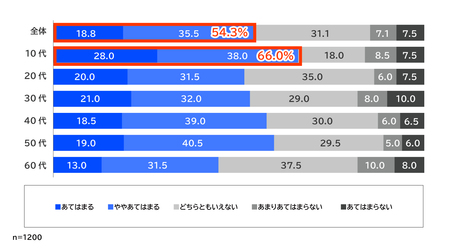

⑤ 「性ホルモン」を学ぶ機会を増やすべきと考える人は54.3%、年代別では10代(66.0%)が最も高

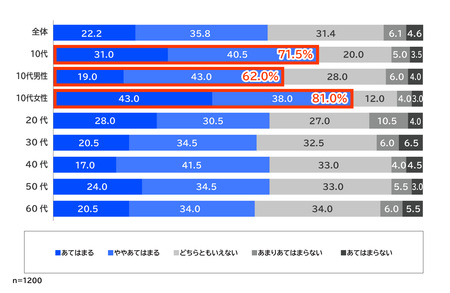

い。「性ホルモンの変化による不調」について教育課程の中で正しい知識を教えるべきだと考える人

は、年代別では10代(71.5%)が最も高く、とりわけ10代女性(81.0%)が突出している。

・「性ホルモンとは何か」「性ホルモンバランスが乱れると何が起こるか」について知ったり学んだりする機会を増やすべきだと考える人は全体の54.3%。10代は66.0%で、年代別で最も高い。【図表9】

・「性ホルモンの変化による不調」について教育課程の中で正しい知識を教えるべきだと考える人は、年代別で10代が71.5%で最も高く、10代女性は81.0%、10代男性は62.0%。【図表10】

【図表9】

Q. 「性ホルモンとは何か」「性ホルモンバランスが乱れると何が起こるか」に関して下記項目それぞれに対してあなたのお考えにあてはまる程度をお選びください。

選択肢「『性ホルモンとは何か』『性ホルモンバランスが乱れると何が起こるか』について知ったり学んだりする機会を増やすべきだと思う。」

※「あてはまる」「ややあてはまる」の合計。

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202510167252-O11-POKqU0O1】

※全体はウェイトバックありのスコア、年代別はウェイトバックなしを掲載。

【図表10】

Q. 「性ホルモンの変化による心身の不調」について、あなたのお考えにそれぞれあてはまる程度をお知らせください。

選択肢「『性ホルモンの変化による心身の不調』について教育課程の中で正しい知識を教えるべきだ」

※「あてはまる」「ややあてはまる」の合計。

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202510167252-O16-UX8C98Z2】

※全体はウェイトバックありのスコア、年代別はウェイトバックなしを掲載。

【調査担当者の解説】

今回の結果から、「性ホルモンの変化による心身の不調」について、自分以外の人のしんどさ・つらさも理解したいと考える男性は41.0%の一方、女性は64.0%にも上り、男性との間に20ポイント以上の開きがありました。この差は、周囲の不調への共感や支え合いの意識にも影響していると考えられます。

また、厚生労働省の人口動態統計によれば、第一子出生時の母親の平均年齢は昭和50年(1975年)の25.7歳から令和6年(2024年)には 31.0歳と上昇しており、子どもの思春期と親の更年期が重なる家庭も増えています。思春期特有のホルモン変化による情緒不安定と親のホルモンバランスの乱れが交錯することで、家庭内の摩擦が深刻化する可能性があります。

生理痛やPMS(月経前症候群)、更年期症状(のぼせ・発汗・不眠・気分の落ち込み)、男性更年期の疲労感や意欲低下など、性ホルモンによる不調は誰にでも起こり得るものです。しかし、こうした不調を打ち明けづらい環境も多く、周りに相談できず症状を放置した結果、実生活に多大な影響を及ぼすリスクも考えられます。

今回の調査を通じ、性ホルモンによる不調は個人の問題にとどまらず、企業、行政、医療、教育など社会全体で理解し、支え合うべきテーマであることが浮き彫りになりました。学校教育などを通じて、性ホルモンの仕組みと心身の関係を正しく学び、誰もが自分や周囲の変化を受け止め、支え合える社会が求められます。

【「性ホルモンによる心身への健康影響に関する調査」概要】

・目 的:性ホルモンによる心身への健康影響の実態を明らかにするため実施

・対象エリア:日本全国

・対象者条件:15~69歳

・サンプル数:1200

・調 査 手 法:インターネット調査

・調 査 期 間:2025年9月9日~9月11日

・調査委託先:株式会社電通マクロミルインサイト

※全体(1200名)はウェイトバックありのスコア、性別・年代別はウェイトバックなしのスコアを掲載。

※ホルモンハグプロジェクトは、女性の生理痛、PMS、更年期、男性の更年期、思春期等の“ホルモン変化による心身の健康問題”を「隠れ社会課題」と位置づけ、正しい知識やソリューションを発信することで相互理解を深めるプロジェクトとして2025年3月に発足。「一緒なら、乗りこなせる。」というタグラインに共感した企業やインフルエンサーの有志が業種や業界の垣根を越えて集まり運営している。https://horhug.jp/

以上

プレスリリースPDF

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M101216/202510167252/_prw_PR1fl_8czthOX4.pdf

プレスリリースURL

https://kyodonewsprwire.jp/release/202510167252

本プレスリリースは発表元が入力した原稿をそのまま掲載しております。詳細は上記URLを参照下さい。また、プレスリリースへのお問い合わせは発表元に直接お願いいたします。