共同通信PRワイヤー KYODO NEWS PR WIRE

ヤーン・テラー効果における新奇な現象を発見

早稲田大学

2025年11月4日

早稲田大学

ヤーン・テラー効果における新奇な現象を発見 ~電子の軌道とスピンの新しい結合形態がみつかる~

詳細は早稲田大学HPをご覧ください

【表:https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102172/202510167223/_prw_PT1fl_yzDA0Xf5.png】

これまで、ヤーン・テラー効果を示す物質はこれまでに数多く知られていましたが、物質の磁性のもととなる電子のスピンがその現象に絡むことはほとんどありませんでした。

早稲田大学 理工学術院 勝藤拓郎(かつふじたくろう)教授らの研究グループは、固体中の電子のスピンが秩序化すると、それによってヤーン・テラー効果が誘起されて結晶が歪むという、これまでに知られていなかった新しい現象を見出しました。

このことは、量子力学における典型的な二準位系の問題を磁場によって制御でき、将来的には量子情報への応用の可能性を示唆するものです。

本研究成果は、国際学術誌「Physical Review Letters」に2025年10月29日に公開されました。

論文名:Coupling between orbital and spin degrees of freedom in Jahn-Teller ions for Co1-xFexV2O4

キーワード:

ヤーン・テラー効果、軌道縮退、スピン軌道結合

(1)これまでの研究で分かっていたこと

ヤーン・テラー効果とは、1937年にヤーンとテラーの論文によって示された効果です。分子や結晶中の電子の軌道にエネルギーが等しいものが複数ある場合(すなわち縮退した軌道※1がある場合)、分子あるいは結晶を歪ませることにより、特定の軌道のエネルギーを下げて(すなわち縮退を解いて※1)その軌道を電子が占有することにより、系全体のエネルギーを下げられるというものです。ヤーン・テラー効果を示す物質はこれまでに数多く知られていましたが、物質の磁性のもととなる電子のスピンがその現象に絡むことはほとんどありませんでした。電子のスピンはある温度以下で秩序化するのですが、多くの系でスピンの秩序化が起こる温度はヤーン・テラー効果によって分子や結晶の変形が起こる温度よりも遥かに低く、両者の間に相互作用が発生しないためです。

(2)新たに実現しようとしたこと、明らかになったこと

縮退した軌道を電子が占有する系において、電子のスピンが秩序化すると、それによってヤーン・テラー効果が誘起されるという、これまでに知られていなかった新しい現象を見出しました。さらに、電子のスピンと軌道角運動量の間に存在するスピン軌道結合※2がこうした振舞のもととなっていることを明らかにしました。

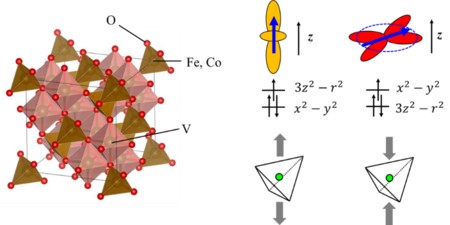

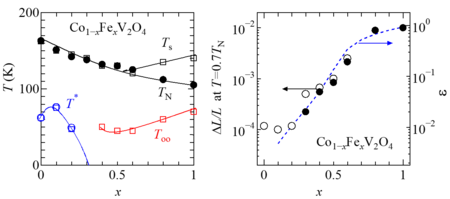

今回研究の対象としたのはAB2O4で表される立方晶のスピネル構造(図1左)をとる物質群です。このうちFeV2O4と言う物質は、正四面体の頂点にある酸素イオンと正四面体の中央にあるFe2+のイオンによるヤーン・テラー効果によって正方晶への構造相転移が起こる物質として知られています。一方、同じ構造のCoV2O4と言う物質はCo2+に軌道の縮退がないため、ヤーン・テラー効果による格子変形は起こりません。我々はこの物質の混晶系Co1-xFexV2O4のxを様々に変化させた単結晶試料を作製し、それらの磁化と歪を詳細に調べた結果、VとCo/Feのスピンが秩序化する温度(ネール温度)において、FeO4のヤーン・テラー効果による構造相転移が起こることを見出しました(図2左)。さらにFeの量を減らしていくと、構造相転移温度は減少しないが、歪の大きさが大きく減少する(図2右)という特異な振る舞いを見出しました。なお、Co1-xFexV2O4の磁性と構造はこれまでに回折手法を用いて研究されてきましたが、この手法は結晶の小さな歪を見逃しがちであり、結果として間違った相図が報告されてきたことも明らかになりました。

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202510167223-O2-97085X38】

図1 (左)スピネル構造 (右) 正四面体の頂点にある4つの酸素に囲まれたFe2+のeg軌道の状態と歪

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202510167223-O3-c90H0HhK】

図2 Co1-xFexV2O4の(左)電子相図。Tsは構造相転移温度、TNはネール温度。(右)正方晶歪の大きさ

今回得られた正しい相図は、「スピンが秩序化するとヤーン・テラー効果が起こって構造相転移を起こす」ということを強く示唆する結果となっています。スピネル構造のAサイトにおいて二重に縮退したeg軌道※3が存在する場合、立方晶が一軸方向に伸びるのか縮むのか、さらにその一軸が立方晶の等価な3つの軸のいずれであるかによって、eg軌道の縮退の解け方が様々に異なるため(図1右)、逆にどれが選ばれるかが決まらない状態(フラストレーション)にあります。こうした状態でスピンが秩序化すると、スピンの方向が決まり、その結果スピン軌道結合を通じてeg軌道の縮退の解き方を一意に決めるため、結果的に構造相転移が起こることになります。このような振る舞いは、二重に縮退した軌道とそれと結合した結晶格子の歪、および磁化(スピンの秩序の度合い)を考慮したモデルによって再現できることも示しました。

(3)研究の波及効果や社会的影響

二重に縮退したeg軌道のヤーン・テラー効果は、量子力学における典型的な二準位系の問題であり、それを1テスラ以下の磁場によって制御できるという事実は、量子情報への応用の可能性を示唆するものです。現状ではFe2+イオン1個の状態を制御したり読み出したりすることは困難ですが、結晶中のFe2+イオンの数は極限まで減らすことによって、Fe2+1個の状態を磁場によって制御し、かつ読み出すことが可能になれば、量子情報への応用の道が開けると考えられます。

(4)課題、今後の展望

量子情報へ応用するためにはFe2+イオンの数を減らすとともに、Fe2+1個の磁性を測定することが必要となり、その技術開発が求められます。さらに、FeV2O4のFeをCoで置換するのではなく、Vの方を非磁性のイオンで置換することによりFeのスピンの秩序化を抑制すると、軌道とスピンの結合はあるが、それらが同時にフラストレーションした新しい状態を形成することが期待されます。このような2つの自由度が絡まり合って(エンタングルメント)揺らぐ状態はこれまでに知られておらず、基礎科学的な興味があります。

(5)研究者のコメント

本研究成果では、物質中における軌道自由度と呼ばれる軌道縮退に由来した電子の自由度と電子のスピンの新たな結合の形態を示したことに意義があると思います。これを用いて新たなデバイスを構築していくのが次のステップであると思っています。

(6)用語解説

※1 縮退した軌道

原子やそれが周期的に配列した固体中にある電子は、軌道と呼ばれる状態を占有することが知られています。その際に、エネルギーが同じになる軌道のことを縮退した軌道といいます。何等かの理由により縮退していた軌道のエネルギーが異なることになったとき、縮退が解けるといいます。

※2 スピン軌道結合

電子のもつ軌道角運動量と、同じ電子が持つスピンとの間の相互作用であり、軌道角運動量とスピンの内積で表されます。

※3 eg軌道

電子の軌道のうち、二重に縮退した(entarted)軌道で、空間反転した際に符号が変化しない(gerade)ものをeg軌道といいます。一般的に、遷移金属の軌道(d軌道)は、立方晶中で二重縮退したeg軌道と三重に縮退したt2g軌道となります。

(7)論文情報

雑誌名:Physical Review Letters

論文名:Coupling between orbital and spin degrees of freedom in Jahn-Teller ions for Co1-xFexV2O4

執筆者名(所属機関名):Minato Nakano (早稲田大学)、Taichi Kobayashi (早稲田大学)Takuro Katsufuji* (早稲田大学)

*:責任著者

掲載日時:2025年10月29日

掲載URL: https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/5kwm-sljw

DOI: https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/5kwm-sljw

(8)研究助成

研究費名:科学研究費補助金 基盤研究(B)

研究課題名:複合自由度に由来する新規磁気伝導物質の探索と新規物性

研究代表者名(所属機関名):勝藤拓郎(早稲田)

研究費名:新学術領域研究(研究領域提案型)公募研究

研究課題名:軌道自由度による超構造を用いた量子液晶状態の探索

研究代表者名(所属機関名):勝藤拓郎(早稲田)

プレスリリースURL

https://kyodonewsprwire.jp/release/202510167223

本プレスリリースは発表元が入力した原稿をそのまま掲載しております。詳細は上記URLを参照下さい。また、プレスリリースへのお問い合わせは発表元に直接お願いいたします。