共同通信PRワイヤー KYODO NEWS PR WIRE

迷うことにも意味がある

国立研究開発法人情報通信研究機構 広報部

2024年6月13日

国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)

ポイント

■ 見た目は同じでも、決断を迷った末の運動と迷わずに行う運動は、脳は異なる運動として学習することを発見

■ 決断の内容だけでなく、その決断に至る過程が運動として記憶されていることを証明

■ 様々な意思決定の状況に応じて運動学習をさせることで、新たなスポーツの指導方法の開発につながる可能性

国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT(エヌアイシーティー)、理事長: 徳田 英幸)未来ICT研究所 脳情報通信融合研究センター(CiNet)の羽倉信宏主任研究員、小笠希将研究員(当時)らと株式会社本田技術研究所のグループは、運動の学習には、その運動の実行に至るまでの決断の迷いが反映されていることを明らかにしました。

これまでの意思決定や運動制御の理論では、一度意思決定がなされてしまえば、その決定に対する確信度合には依存せずに同じ運動が実行されると考えられていました。しかし、研究グループは、これまでの考え方を覆し、脳は決断を迷った末の運動と、迷わずに行う運動を区別し、異なる運動として実行していることを明らかにしました。

この結果は、様々な意思決定の状況に応じて運動学習をさせるなど、新たなスポーツやリハビリの指導方法の開発につながります。本成果は、英国科学誌「Nature Human Behaviour」オンライン版に2024年6月11日(火)に掲載されました。

背景

サッカーのPK戦では、選手はゴールキーパーの左側への動きを見て確信を持って右隅にボールを蹴る場合もあれば、ゴールキーパーが動く方向に確信が持てないまま同じように右隅に蹴ることもあります。どちらも見かけ上は同じ運動であるため、この「右隅に蹴る」という動作について脳から同じ指令が出されていると考えられてきました。

つまり、これまでの意思決定や運動制御の理論では、一度意思決定がなされてしまえば、その決定の確信度合には依存せずに同じ運動が実行されると考えられていました。

今回の成果

今回の研究では、これまでの考え方を覆し、決断を迷った末の運動と迷わずに行う運動は、脳の中では区別され、別のものとして記憶されていることが分かりました。つまり、「決断に至る過程」とその後の「運動」は脳の中ではセットで学習・記憶されていることになります。これは、空のゴールにうまく蹴る練習をいくらしても、迷いを生む「ゴールキーパーがいる状況下」では、同じところに同じように蹴れるとは限らないことを意味します。運動の練習は、意思決定場面とセットで練習する必要があることが示唆されました。

実験の概要

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202406122069-O1-8s5g93C0】

今回行った実験の中から二つの実験について説明します。

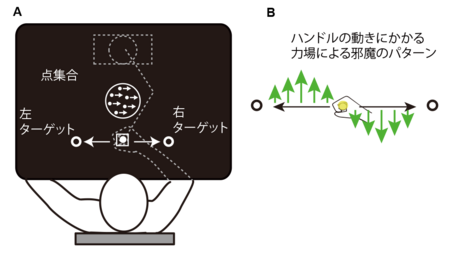

実験1では、被験者にはロボットハンドルを握って装置の前に座ってもらいました(図1参照)。画面の中心には、多数の点が表示され、その動きが、全体として右に動いているのか、左に動いているのかを判断してもらい、その判断と同じ方向にハンドルを動かしてもらいました(図2A参照)。被験者は、提示される点の動きが簡単に判断できるグループ(「迷いなし」グループ: 同期率100%)と、難しいグループ(「迷いあり」グループ: 同期率3%)の二つに分けられました。

いずれのグループでもロボットハンドルを動かす際、図2Bのような力が掛かることで運動が邪魔されるようになっており、被験者は、その力に対抗してまっすぐハンドルを動かすことを学習しました。

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202406122069-O4-vXu1S6qf】

図2 A 今回の実験で被験者に呈示した画面、

B ハンドルの動きに掛かる力場による邪魔のパターン

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202406122069-O2-qZHyn6Ru】

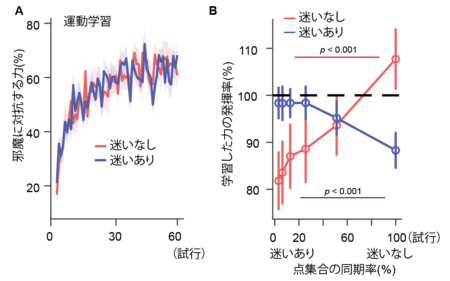

図3 実験1の結果

A 迷いなし又は迷いありのグループが学習した邪魔に対抗する力

B 迷いなし又は迷いありのグループが運動学習後に行った、異なる点集合の同期率に対する学んだ力の発揮率

その結果、どちらのグループも同じ程度、邪魔する力に対抗して運動ができるようになりました(図3A参照)。しかし、「迷いなし」で運動を学んだグループが、迷いのある状況に置かれると、うまく邪魔する力に対抗できず、逆に、「迷いあり」で運動を学んだグループは、迷いのない状況で、邪魔する力にしっかりと対抗できませんでした(図3B参照)。

これは、運動が事前の「迷い」とセットで学ばれているため、運動を学んだ時の迷いが異なれば、違う運動になってしまうことを意味します。

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202406122069-O3-4IR3IuJc】

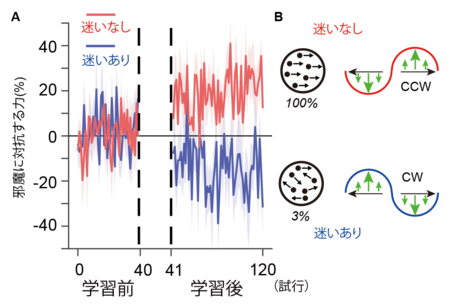

図4 実験2の結果

A 迷いなし又は迷いありのグループの運動学習前後における邪魔に対抗する力

B 迷いなし又は迷いありの学習におけるハンドルの動きに掛かる邪魔する力のパターン

実験2でも、被験者にロボットハンドルを握って装置の前に座ってもらい、画面の中心に表示される多数の点の動きが、全体として右に動いているのか、左に動いているのかを判断させ、同じ方向に動かしてもらいました。迷いなく判断できる動きを表示(同期率100%)した場合は、反時計回り方向の邪魔する力が掛かり(図4B上参照)、迷わせる動きを表示(同期率3%)した場合は、時計回り方向の邪魔する力が掛かります(図4B下参照)。

その結果、被験者は、「迷いのない判断」の後の運動と「迷いのある判断」の後の運動の二つを同時に学習することができるようになりました(図4A右参照)。これは、運動の前の迷いの有無が、運動を区別するための手がかりとなるため、それぞれの邪魔に対して別々に対抗する力を学ぶことができたからです。

つまり、運動する前の迷いは、その後の運動を別々のものとして「タグ付け」しているといえます。

今後の展望

スポーツ場面では、いつでも同じパフォーマンスを発揮するために、「迷うな!」という指示が飛ぶことがあります。しかし、今回の研究結果では、脳は、むしろ迷いを受け入れ、迷いに応じた運動を作り出すことで、パフォーマンス低下を防いでいることが分かりました。つまり、現実場面で安定したパフォーマンスを発揮するためには、ただ単に目的の運動を達成するための練習に注力するのではなく、事前の意思決定状況とセットで運動を学習する必要があることが示唆され、新たなスポーツ等の指導方法につながります。

本研究の一部は、日本学術振興会(科研費: 20H00107, 21H00314)及び国立研究開発法人科学技術振興機構(ERATO: JPMJER1801)の助成を受けて行われました。

掲載論文

掲載誌: Nature Human Behaviour

URL: https://www.nature.com/articles/s41562-024-01911-x

DOI: 10.1038/s41562-024-01911-x

掲載論文名: Decision uncertainty as a context for motor memory

著者名: Kisho Ogasa, Atsushi Yokoi, Gouki Okazawa, Morimichi Nishigaki, Masaya Hirashima, Nobuhiro Hagura

共同研究グループ

・国立研究開発法人情報通信研究機構 未来ICT研究所 脳情報通信融合研究センター

小笠 希将 研究員 (研究当時)

横井 惇 研究員

兼: 大阪大学大学院生命機能研究科(招へい教員)

平島 雅也 研究マネージャー

兼: 大阪大学大学院生命機能研究科(招へい准教授)

羽倉 信宏 主任研究員 (責任著者)

兼: 大阪大学大学院生命機能研究科(招へい准教授)

・Institute of Neuroscience, Chinese Academy of Sciences

岡澤 剛起 チームリーダー

・株式会社 本田技術研究所 先進技術研究所

西垣 守道 チーフエンジニア

図1 今回の実験の様子

図2 A今回の実験で被験者に呈示した画面、Bハンドルの動きに掛かる力場による邪魔のパターン

図3 実験1の結果

図4 実験2の結果

プレスリリースPDF

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M101990/202406122069/_prw_PR1fl_04Vio9CW.pdf

プレスリリースURL

https://kyodonewsprwire.jp/release/202406122069

本プレスリリースは発表元が入力した原稿をそのまま掲載しております。詳細は上記URLを参照下さい。また、プレスリリースへのお問い合わせは発表元に直接お願いいたします。